文献解读|Cell(45.5):微生物定植过程由母乳喂养构建,并指导健康的呼吸系统发育文献解读|Cell(45.5):微生物定植过程由母乳喂养构建,并指导健康的呼吸系统发育

✦ +

+

论文ID

原名:Microbial colonization programs are structured by breastfeeding and guide healthy respiratory development

译名:微生物定植过程由母乳喂养构建,并指导健康的呼吸系统发育

期刊:Cell

影响因子:45.5

发表时间:2024.09.19

DOI号:10.1016/j.cell.2024.07.022

背 景

婴儿期母乳喂养和微生物定植发生在发育的关键时间窗口内,两者都会影响呼吸系统疾病的风险。然而,人们对母乳喂养的保护作用和微生物定植调节的潜在机制了解甚少。

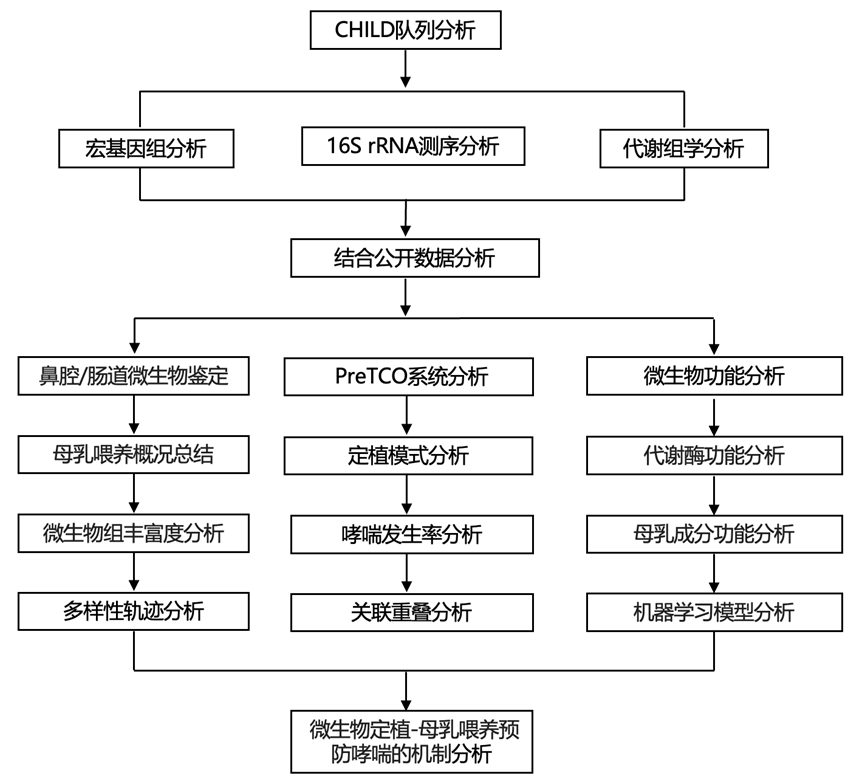

实验设计

结 果

01

母乳喂养和断奶是微生物群发育的主要驱动力

目前已清楚的是婴儿肠道微生物组成受母乳喂养和人乳的影响。例如,母乳喂养与细菌多样性降低、双歧杆菌比例增加以及肠道菌群逐渐成熟有关。还已确定与鼻咽菌群的关联,包括与呼吸道共生菌(如 Dolosigranulum 和棒状杆菌)呈正相关,以及与一些潜在致病菌群(即葡萄球菌、韦荣球菌、普氏菌、罗氏菌和孪生菌)呈负相关,这些微生物群在生命最初几个月内都存在。母乳喂养为能够利用母乳中复合糖(称为人类母乳寡糖 [HMO])的菌株带来了竞争优势,例如双歧杆菌和拟杆菌。此外,断奶和引入固体食物与微生物群和免疫系统成熟的显著变化有关。动物模型进一步表明,在断奶期间限制微生物群成熟会阻碍免疫系统发育并增加对肠道感染的易感性。然而,早期断奶对微生物群成熟和呼吸系统健康的影响尚不彻底了解。总的来说,研究团队认为需要更全面地了解微生物定植作为母乳喂养健康益处的潜在机制(图 1 A)。阐明早期断奶如何破坏这一过程至关重要,并且可能对制定有针对性的早期干预措施以支持最佳发育至关重要。

为了检验婴儿微生物组定植是否是母乳喂养与呼吸系统健康相关的途径之一(图 1 A),他们分析了 CHILD 队列研究中 2227 名婴儿在出生第一年鼻腔微生物组的发展轨迹。他们还分析了婴儿的肠道微生物组发展轨迹,并分析了他们母亲的乳汁成分。

首先他们使用 16S rRNA 测序分析了 CHILD 队列研究中 3月龄和 1 岁时婴儿的鼻腔微生物组组成(图 1 A)。他们进一步对 1306 名婴儿的肠道微生物组进行了全面分析,整合了 16S rRNA 和鸟枪法宏基因组学测序数据以及代谢组学数据。他们将这些数据与他们母亲的乳汁成分(例如脂肪酸、免疫球蛋白、寡糖)结合起来。

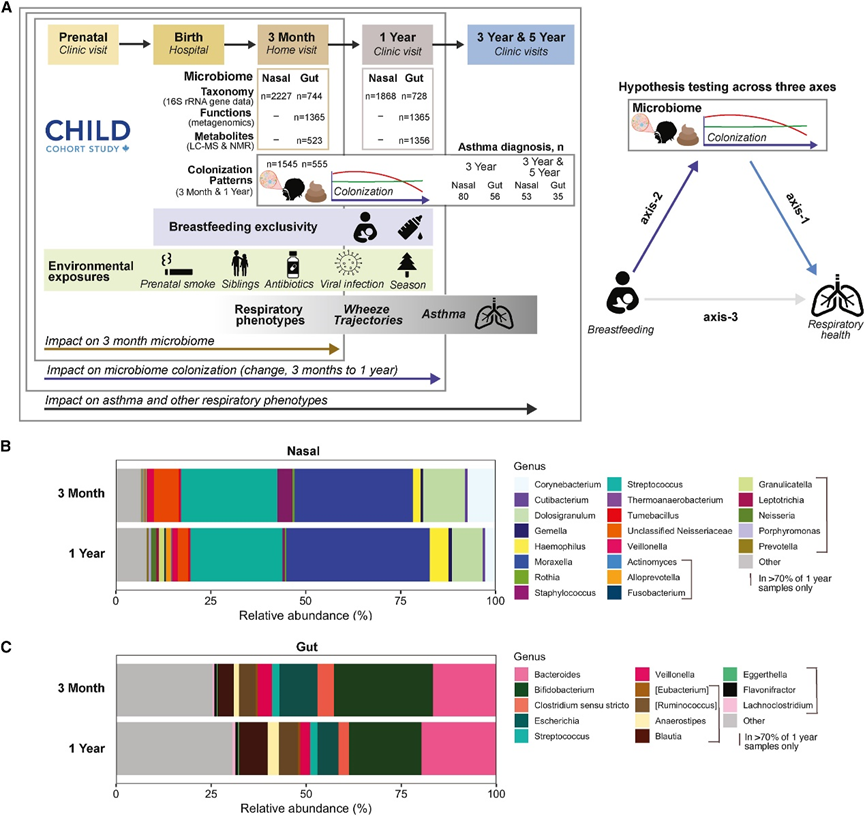

总体而言,鼻腔微生物群落以莫拉氏菌属、链球菌属、葡萄球菌属、Dolosigranulum、棒状杆菌属和嗜血杆菌属的菌种为主(图 1 B),个体间差异较大。3 月龄时,鼻腔微生物群落主要由链球菌属、棒状杆菌属、莫拉氏菌属、Dolosigranulum和葡萄球菌属组成。3月龄和1岁婴儿的肠道微生物群落主要由双歧杆菌属、拟杆菌属、大肠杆菌属和布劳特氏菌属的菌种组成(图1C)。

图1. 儿童队列研究中的研究设计以及生命早期的鼻腔和肠道微生物群组成。

(a) CHILD 队列研究中的早期生命暴露、婴儿鼻腔和肠道微生物组数据和呼吸道表型的时间轴。 (b-c) 3 月龄和 1 岁时至少 70% 样本中存在的菌属的平均相对丰度。

02

母乳喂养是与鼻腔和肠道微生物群特征最相关的早期生命因素

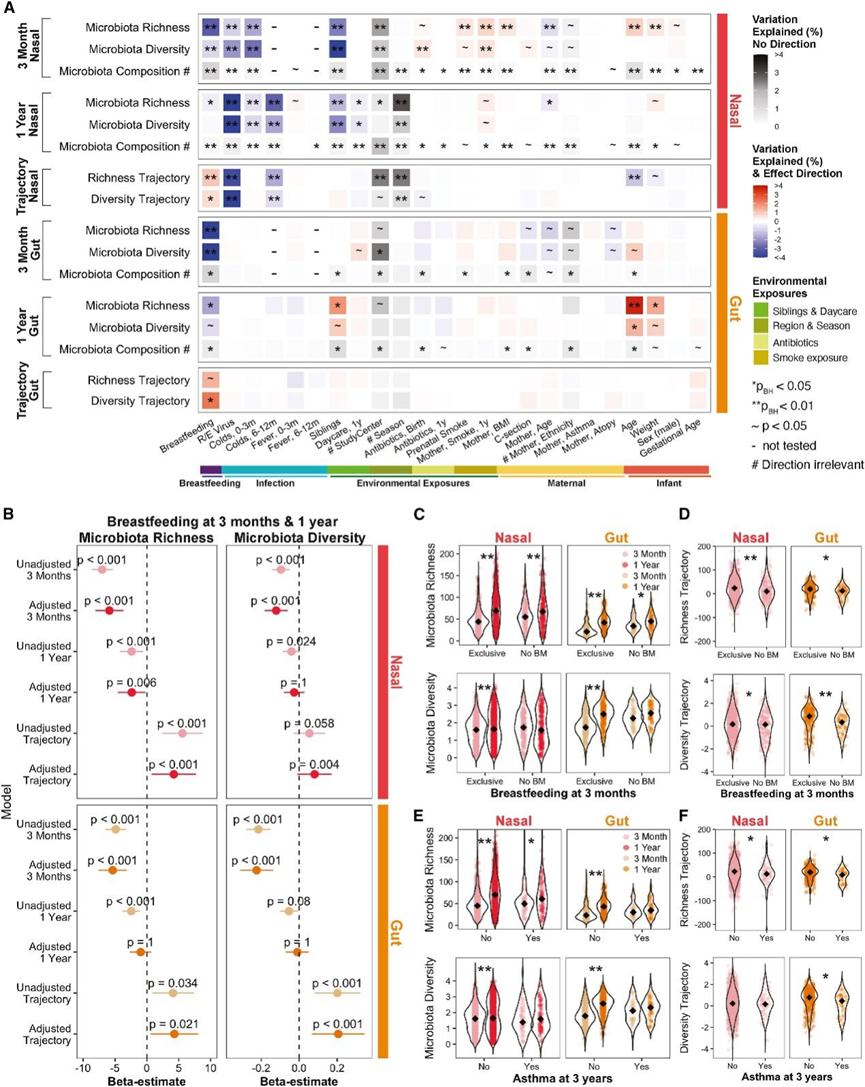

接下来,他们探讨了 3月龄和 1 岁时鼻腔和肠道微生物组特征与早期生活因素(即环境暴露、婴儿和母亲因素以及喂养特征之间的关系(图 2 A)。取样时的母乳喂养状态在强度和方向上与两个生态位的微生物组丰富度、多样性和组成最一致的关联(图 2 A)。值得注意的是,鼻腔和肠道微生物组特征也与其他早期生活因素存在不同关联,包括环境暴露(例如兄弟姐妹的存在、母亲分娩时抗生素使用、季节影响)、母亲和婴儿特征(例如母亲吸烟、BMI、婴儿体重)以及鼻病毒/肠道病毒感染(图 2 A)。然而,与母乳喂养不同,这些因素并不完全与微生物群有关。

为了探索生命第一年微生物组动态如何受到早期因素的影响,他们评估了微生物组丰富度和多样性轨迹,分别定义为 3 月龄和 1 岁之间丰富度(观察到的操作分类单位 [OTU])或多样性(香农指数)的变化。总体而言,与3 月龄和 1 岁时这些测量值相比,微生物组轨迹与环境、母亲和婴儿因素的关联较少。然而,母乳喂养仍然与这两个生态位中的大多数轨迹测量值显著相关(图 2 A)。此外,使用多元回归调整协变量后,鼻腔和肠道微生物组的丰富度和多样性仍然与母乳喂养相关(图 2 B)。他们发现,与早期停止母乳喂养的婴儿相比,纯母乳喂养的婴儿的丰富度和多样性随着时间的推移而增加(图 2C-D)。

值得注意的是,他们发现这些时间测量值与学龄前哮喘之间存在相似的关联,即:与 3 岁时诊断患有哮喘的婴儿相比,健康婴儿的丰富度(鼻腔和肠道)和多样性(肠道)随时间推移大幅增加(图2E-F)。

根据这些结果,他们假设,与单个时间点的群落状态相比,3月龄到 1岁内多样性和丰富度的时间变化在生物学上更为保守。因此,这些变化可能更能反映微生物组的发展,与静态群落状态相比,它们更不容易受到局部环境因素的影响。他们进一步认为,与任何单个时间点的群落状态相比,生命早期获得新物种和新功能的过程是婴儿和儿童健康状况更有意义的指标。

图2. 鼻腔和肠道微生物组概况和轨迹与母乳喂养、学龄前哮喘以及其他孕产妇、婴儿和环境因素有关。

(a) 分析早期因素与婴儿鼻腔和肠道微生物群之间的关联。(b)使用多元线性回归检验样本采集时的母乳喂养与微生物群丰富度和多样性测量值之间的关联。(c-f) 在鼻腔和肠道微环境内,比较微生物群丰富度和多样性轨迹。

03

微生物群定植模式和“PreTCO 系统”

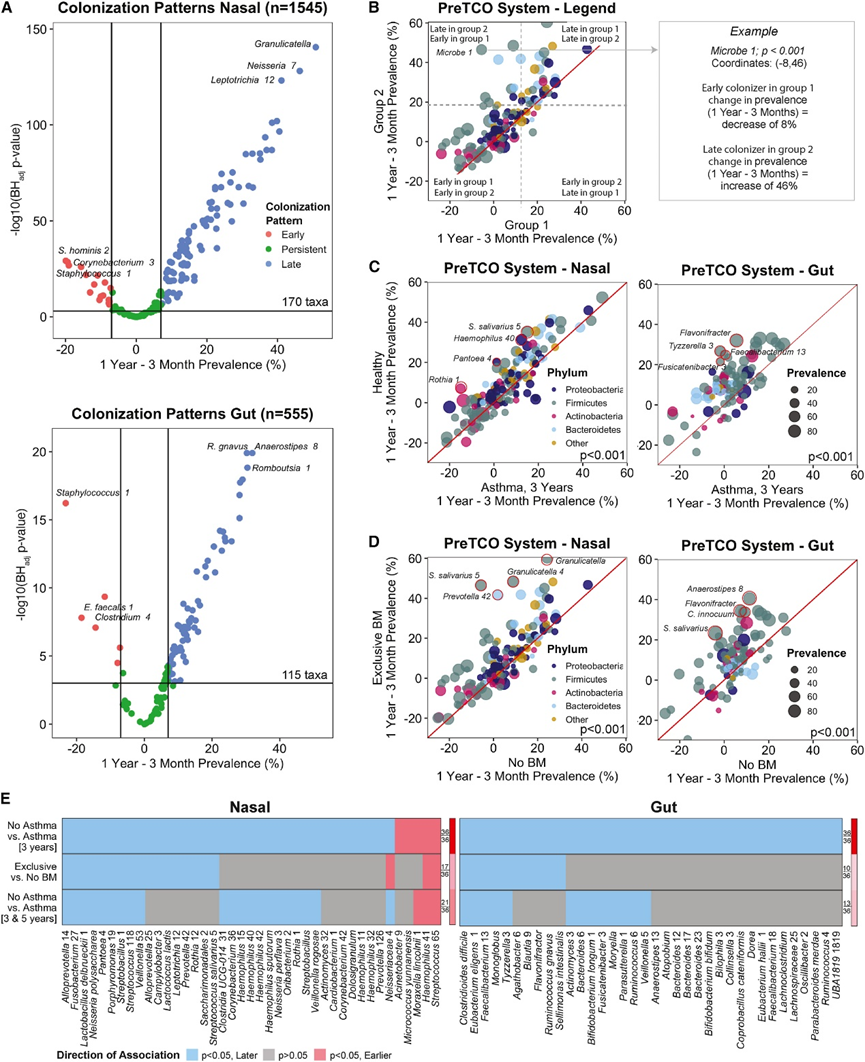

为了更好地描述生命第一年内鼻腔和肠道微生物群的变化,他们定义了三种定植模式(“早期”、“持续”和“晚期”)并将它们应用于每个分类单元。为了确定整个队列水平上每个分类单元最常见的定植模式,他们比较了 1 岁和 3月龄之间的流行率(图 3 A)。在个体婴儿水平上,分类单元根据它们在每个时间点的存在或不存在进行标记。

在检测到的 170 个鼻腔菌落中,超过一半在群体水平上是晚期定植菌(53%),例如Streptococcus salivarius (S. salivarius) sp. 5,3月龄时的患病率为 31%,1岁时的患病率为 64%。持续定植菌占总数的 37%,包括所有莫拉氏菌属。只有少数菌落是早期定植菌,例如五种葡萄球菌属中的,包括Staphylococcus aureus 10(3月龄时的患病率为 29%,1岁时的患病率为 15%)(图 3 A)。同样,在 115 个肠道菌群中,大多数为晚期定植菌(57%),例如Ruminococcus gnavus (R. gnavus)和Flavonifractor sp.。持续定植菌占总数的 38%,包括大肠杆菌和链状双歧杆菌。与鼻腔微环境一样,只有少数为早期定植菌(5%),包括Staphylococcus spp. 1(图 3 A)。这些结果符合生态演替的概念,即最初复杂性增加,随后在生态系统建立过程中会出现更多微生物的定植。

接下来,他们试图在微生物群落水平和单个分类单元水平上系统地比较具有不同健康表型和早期暴露的婴儿的定植模式。为此,他们设计了一种计算方法,称之为“流行轨迹坐标系”(PreTCO 系统)(图 3 B)。这种方法使他们能够在整个微生物群落中以及在局部每个分类单元中从视觉和统计上比较不同表型组的定植模式。他们将流行轨迹定义为二维笛卡尔坐标系,每个点代表一个分类单元,其坐标对应于两个表型组从 3月龄到1岁的流行率变化(图 3 B)。

使用 PreTCO 系统,他们首先比较了健康婴儿和 3 岁时诊断为学龄前哮喘的婴儿的定植模式,发现这两个表型组之间的鼻腔和肠道生态系统在社区范围内存在显著差异(图 3 C)。具体而言,在群落层面(所有分类群),在鼻腔和肠道生态位,与后来诊断为哮喘的婴儿相比,健康婴儿在3月龄至1岁期间的患病率增加幅度更大。与诊断为学龄前哮喘的婴儿相比,健康婴儿在鼻腔和肠道群落中显示出明显更高的晚期定植者比例。

他们在比较不同母乳喂养模式的婴儿时发现了类似的模式(图 3D)。具体而言,在群层面,纯母乳喂养婴儿从 3 月龄到 1 岁时患病率均有较大增长,而不再接受母乳喂养的婴儿则没有。他们接下来使用 PreTCO 系统进行了置换检验,并为每个分类单元分配一个p值,以表明其定植模式在两个表型组之间是否存在显著差异。与上述结果一致,健康婴儿(与诊断患有哮喘的婴儿相比)和纯母乳喂养婴儿(与 3月龄时不再母乳喂养相比)的肠道和鼻腔微生物分类单元的定植时间明显较晚,而只有少数分类单元定植时间较早(图3C-E)。

此外,他们发现纯母乳喂养婴儿和健康婴儿中表现出较晚定植模式的特定菌群之间存在大量重叠。他们重点研究了 36 个鼻腔菌群和 36 个肠道菌群,它们是健康婴儿中较晚定植的菌群,并检测了这些定植模式与母乳喂养的相关性。总体而言,47%的晚期鼻腔定植者和 28%的晚期肠道定植者也与母乳喂养有关。例如,在鼻腔微生物群落中,S. salivarius是一种已知的口腔和鼻腔共生菌,与不再接受母乳喂养的婴儿相比,纯母乳喂养的婴儿从 3月龄到 1 岁(后期定植)的患病率增幅更大(图 3D),与 3 岁时诊断患有哮喘的婴儿相比,在无哮喘的婴儿中的患病率增幅更大(图 3C)。在母乳喂养组和非哮喘组中具有晚期定植模式的其他鼻腔微生物群包括Fusobacterium sp.、Pantoea sp. 和Leptotrichia sp.(图 3 E)。在肠道微生物组中,他们看到R. gnavus和Flavonifractor sp等分类单元的类似模式(图 3 E)。

值得注意的是,当他们研究持续性哮喘(3 岁时诊断,5 岁时仍然存在)时,观察到几种菌群的一致定植模式。具体来说,九种鼻腔菌群和五种肠道菌群分别占健康婴儿晚期定植菌群的 25% 和 14%,在纯母乳喂养的婴儿和 3 岁时未患哮喘、5 岁时也未患哮喘的婴儿中,它们的定植时间较晚。这些鼻腔菌群包括Alloprevotella sp .、Fusobacterium sp .、Pantoea sp .、Porphyromonas sp .和Streptobacillus;肠道菌群包括Faecalibacterium sp .、Monoglobus sp .和Tyzzerella sp .(图 3E)。这些结果支持他们的假设:即至少 3 个月的纯母乳喂养会选择性地加快与婴儿健康相关的早期特定微生物群的定植。

图3. 鼻腔和肠道微生物群定植模式及其与母乳喂养和哮喘的关系。

(a) 在 3月龄和1岁之间的微生物群流行率差异。(b) 患病轨迹坐标系统(PreTCO 系统)的图例。(c-d) 流行轨迹坐标分析比较微生物群流行率的变化。(e) 3 岁时未患哮喘的婴儿与患哮喘的婴儿相比,鼻腔和肠道微生物群的定植明显较晚。

04

泛基因组分析显示,微生物功能的过早获得与早期停止母乳喂养和哮喘有关

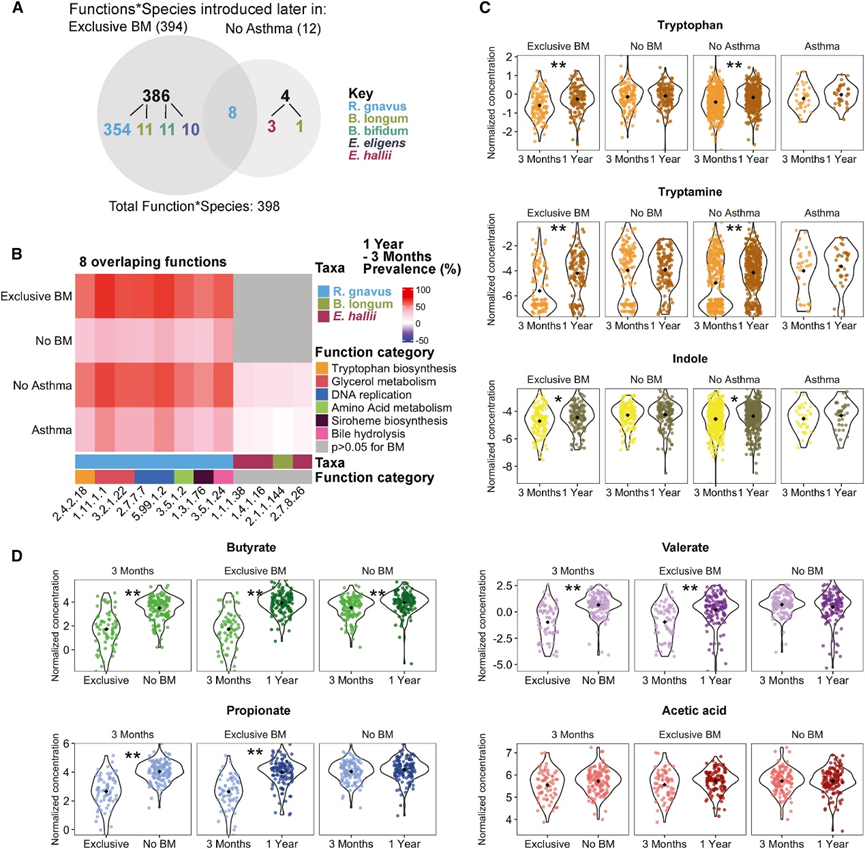

为了揭示母乳喂养对哮喘具有保护作用的潜在微生物机制,他们分析了来自同一婴儿的 2846 个纵向宏基因组样本和一组相应的代谢组学样本。他们使用其泛基因组(即来自一个进化枝内所有菌株的整个基因组)评估了所研究微生物群落的功能潜力。利用基因的进化谱系:非监督直系同源群 (EggNOG) 数据库和酶委员会 (EC) 分类方案,他们提取了 2229 个独特的 EggNOG 功能注释和 1110 个 EC 编号。根据16S rRNA 基因序列结果,他们重点关注了 8 个物种,具体来说,是那些在未患哮喘的婴儿中确定为后期定植者的物种(图 3 E),包括R. gnavus(401 EC 和 940 EggNOG)、双歧杆菌(419 和 797 种功能)、长双歧杆菌(B. longum;481 和 713 种功能)、Sellimonas intestinalis(S. intestinalis;305 和 128 种功能)、Eubacteriu hallii(487 和 574 种功能)、Eubacterium eligens(423 和 95 种功能)、Coprobacillus cateniformis(C. cateniformis;288 和 21 种功能)和Parabacteroides merdae(P. merdae ;360 和 15 种功能)。值得注意的是,他们假设B. longum 的功能与消耗 HMO 的B. longum infantis无关,而是与不利用 HMO 的其他B. longum亚种有关。

接下来,他们计算了一种互补类型的“功能轨迹”,描述了分配给这些物种的功能的普遍性。在这种情况下,应用 PreTCO 系统分析将揭示功能普遍性的变化,捕获物种的遗传多样性。这种方法有可能揭示同一进化枝内不同亚种或菌株的功能。在该分析中,他们发现 3月龄时的纯母乳喂养和 3 岁时无哮喘症状都与这些物种功能引入延迟表现出密切关联(图 4 A-B)。

为了确定和归因母乳喂养预防哮喘的微生物机制,他们寻找在这两种表型(即纯母乳喂养和无哮喘)中表现出重叠晚期功能的物种。虽然他们发现了数百种与每种表型时间相关的功能(图 4),但只有一部分达到统计意义。其中,两种表型之间只有 8 个 EC 注释重叠(图 5 A),使用 EggNOG 确定了 22 个重叠的晚期功能。有趣的是,所有重叠的晚期功能都源自R. gnavus,表明该物种是将母乳喂养与哮喘联系起来的关键微生物。因此,他们将注意力集中在这种微生物上(图 5 A)。

首先,他们使用宏基因组学数据分析了R. gnavus随时间推移的流行情况,与早期停止母乳喂养的婴儿相比,R. gnavus在纯母乳喂养婴儿中表现出延迟定植模式。在功能层面,他们同样观察到纯母乳喂养婴儿和未患哮喘的婴儿中与R. gnavus相关的总功能患病率在时间上呈现较大的增长(图 4 B):在与R. gnavus相关的所有 EC 功能中,纯母乳喂养婴儿的功能存在率中位数增幅为 54.4%,而早期停止母乳喂养的婴儿的功能存在率中位数增幅为 31.7%。同样,未患哮喘的婴儿的功能存在率中位数增幅为 50.4%,而患哮喘的婴儿的功能存在率中位数增幅为 40.5%。

接下来,他们检测了R. gnavus中延迟的功能。值得注意的是,色氨酸生物合成所需的所有五种酶(即 4.1.3.27 邻氨基苯甲酸合酶、2.4.2.18 邻氨基苯甲酸磷酸核糖基转移酶、5.3.1.24 磷酸核糖基邻氨基苯甲酸异构酶、4.1.1.48 吲哚-3-甘油磷酸合酶和 4.2.1.20 色氨酸合酶)在纯母乳喂养婴儿中出现的时间明显较晚。值得注意的是,这五种酶在没有哮喘的婴儿中也出现延迟,但是只有一种(邻氨基苯甲酸磷酸核糖基转移酶 [AnPRT];催化色氨酸生物合成的第二步)达到显著性,并且是两种表型之间重叠功能之一(图 5 B)。这八种重叠功能中代表的其他酶包括 3.5.1.2(谷氨酰胺酶)和 3.2.1.22(α-半乳糖苷酶)(图 5 B)。值得注意的是,归因于R. gnavus的这八种功能与其总体流行轨迹表现出高度相关性,Spearman 相关性中值为 0.72。相比之下,R. gnavus的其他功能在母乳喂养婴儿中不会延迟,显示出的中位相关性仅为 0.19。这些结果表明R. gnavus成员内部的功能多样性可能受到母乳喂养等早期生活因素的影响。为了验证这些结果,他们分析了相同粪便样本中的微生物代谢物,重点分析色氨酸的生物合成和代谢(图 5 C)。正如预期的那样,在纯母乳喂养的婴儿中,色氨酸及其代谢物色胺和吲哚在 1 岁时与 3月龄时相比均显著增加,这与宏基因组学分析结果一致)。在未患哮喘的健康婴儿中也观察到了这种模式。相反,在早期停止母乳喂养的婴儿和诊断患有学龄前哮喘的婴儿中,色氨酸、色胺或吲哚水平没有随时间变化。

在小鼠中,从母乳喂养到固体食物的转变会引发强烈的免疫反应,其标志是微生物定植增加和短链脂肪酸 (SCFA) 的产生,而短链脂肪酸对于肠道稳态和强大免疫成熟至关重要,这种现象称为“断奶反应”,不过尚未在人类身上得到严格证明。他们希望研究是否在断奶和引入婴儿配方奶粉后也会观察到类似的反应。他们分析了 3月龄婴儿粪便中的 SCFA,不再母乳喂养的婴儿的 SCFA 水平明显高于纯母乳喂养的婴儿(图 5 D)。此外,当分析 3 月龄至 1岁之间这些 SCFA 的时间变化时,他们发现纯母乳喂养婴儿的 SCFA 随时间显著增加(图 5 D),而 3 月龄前停止母乳喂养的婴儿则没有这种独特的模式(图 5 D)。这些结果表明,在3 月龄前从母乳过渡到配方奶粉的婴儿中,可能存在早期的“断奶反应”,这反映在微生物 SCFA 产量的增加上。

图4. 生命第一年获得微生物功能的时间与母乳喂养和哮喘有关。

(a)PreTCO 系统分析。(b)EC 直系同源物流行率的百分比变化。

图5. 过早获得特定的R. gnavus功能与早期停止母乳喂养、哮喘风险增加和色氨酸代谢物变异有关。

(a) 纯母乳喂养婴儿 (纯 BM) 与不再母乳喂养的婴儿(无 BM)相比,按物种分层的 EC 注释重叠明显较晚,未患哮喘的婴儿(无哮喘)与 3 岁时患哮喘的婴儿相比,EC 注释重叠明显较晚。(b) 12 种 EC 在每种表型内3月龄至 1岁之间的患病率百分比变化,这些 EC 在 3 岁时未患哮喘的婴儿中出现得明显较晚。(c) 比较纯母乳喂养婴儿与3月龄时不再母乳喂养的婴儿以及健康婴儿和 3 岁时患哮喘的婴儿随时间推移(3月龄和 1岁)的色氨酸、色胺和吲哚的标准化浓度。(d) 纯母乳喂养婴儿与不再母乳喂养的婴儿之间的 SCFA(丁酸、丙酸、戊酸和乙酸)差异。

05

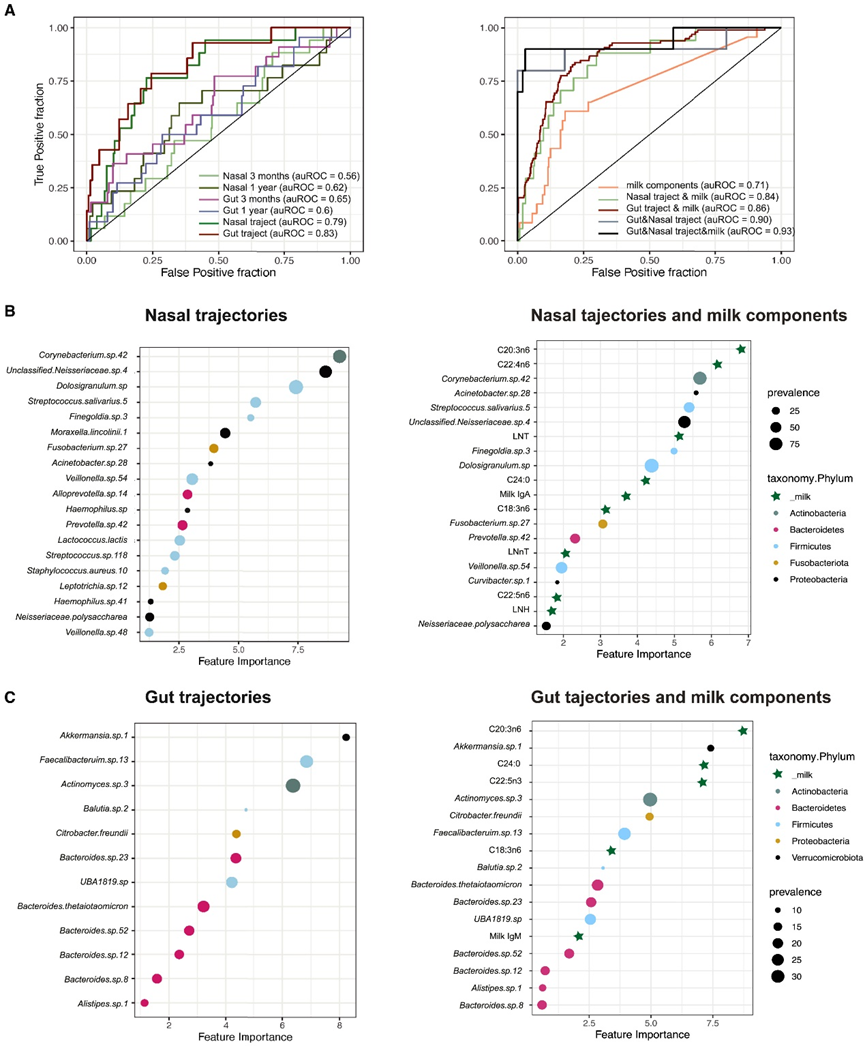

出生第一年的微生物群定植模式和母乳成分可准确预测 3 岁时的哮喘

为了进一步确定出生第一年微生物定植模式和母乳喂养(包括接触特定的母乳成分)对健康的影响,他们接下来评估了它们预测 3 岁时哮喘的能力。他们使用梯度提升决策树训练了一个机器学习模型,以区分诊断患有哮喘的儿童和健康对照者。使用 10 倍交叉验证(即训练期间未见过的保留对象)评估了预测准确性。单个时间点(3 月龄或 1岁)的鼻腔或肠道微生物组的组成具有有限的预测能力(受试者工作特征曲线下平均面积 [auROC] 值范围为 0.56 至 0.65)(图 6 A)。然而,当他们使用微生物群轨迹时,预测准确度显著提高(图 6 A)。当结合使用鼻腔和肠道的微生物组轨迹时,预测准确度甚至更高(图 6 A)。母乳成分(寡糖、脂肪酸和免疫成分)本身具有一定的预测能力(图 6 A),当这些数据集结合在一起时,它们略微提高了微生物群轨迹模型的性能(图 6 A)。所有模型中,使用肠道和鼻腔轨迹以及母乳成分获得的模型性能(准确度)最高(图 6 A)。这些对学龄前哮喘的准确预测证明了微生物定植在出生第一年的重要性,表明母乳成分的作用,并表明早期风险分层的实用性。

为了阐明哪些微生物类群和母乳成分影响了 3 岁时哮喘的预测准确度,他们在机器学习模型中对这些特征的贡献进行了排序。在之前的分析中发现的健康婴儿中表现出较晚定植的微生物对预测 3 岁时哮喘的贡献最大(图 6B-C)。他们在 PreTCO 分析中也发现了9个贡献最大的微生物特征(即鼻腔微生物群中的唾液链球菌、 Dolosigranulum sp .、棒状杆菌属、奈瑟菌科、普氏菌属、梭杆菌属、莫拉菌属、纤毛菌属和Alloprevotella sp .(图6B)。影响预测准确性的母乳成分包括三种 Omega 6 多不饱和脂肪酸 (C22:4n6、C20:3n6 和 C18:4n6)、饱和脂肪酸 C24:0、免疫球蛋白 A (IgA) 和 HMO 乳糖-N-新四糖 (LNnT) 和乳糖-N-六糖 (LNH)(图 6 B)。

图6. 据鼻腔和肠道微生物组定植模式和母乳成分对 3岁哮喘的预测准确率较高。

(a) 使用不同预测变量组合的接收者操作特性曲线。(b) 哮喘预测模型的“鼻腔微生物组轨迹”(左)和“含有牛奶成分的鼻腔轨迹”(右)的特征重要性图。(c) 喘预测模型的“肠道微生物组轨迹”(左)和“含有牛奶成分的肠道轨迹”(右)的特征重要性图。

06

微生物定植是介导母乳喂养预防哮喘的关键机制

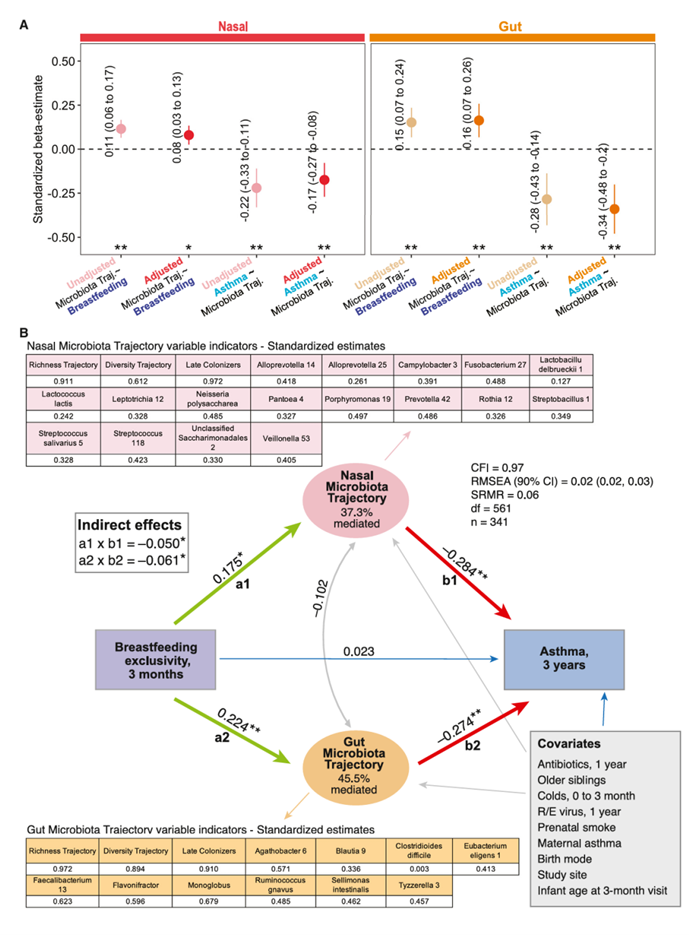

到目前为止,鼻腔和肠道定植模式受母乳喂养的影响,并且是学龄前哮喘的有力预测因素。他们进一步证实,在调整潜在混杂因素后,这些结果仍然成立,并使用统计方法评估因果关系和中介作用(图7A-B)。

他们利用多元中介分析和结构方程模型 (SEM),对有肠道和鼻腔纵向数据的婴儿进行了研究,以检测延迟的微生物定植模式是否是母乳喂养对成年后哮喘的保护作用的基础。在这些分析中,他们选择了在单变量分析中与母乳喂养和哮喘显著相关的婴儿鼻腔和肠道微生物群定植指标,并将其建模为潜在变量。在最终的模型中,经过潜在混杂因素的调整,发现 3 月龄时纯母乳喂养与鼻腔和肠道微生物群定植延迟(较晚)直接相关(图 7 B)。具体而言,纯母乳喂养与 3月龄到 1 岁时微生物群丰富度和多样性的大幅增加、晚期定植者的频率增加以及模型中包含的 17 种鼻腔分类群和 10 种肠道分类群的定植延迟相关。这些特定的鼻腔和肠道微生物群轨迹也与 3 岁时哮喘发病率较低相关。重要的是,他们发现纯母乳喂养与 3岁时哮喘减少之间的保护性关联几乎完全由微生物群轨迹介导(图 7 B)。值得注意的是,在该介导模型中,纯母乳喂养对哮喘没有其他直接影响(图 7 B),这表明调节微生物群发育是母乳喂养限制哮喘发展的主要机制。

图7. 在多变量模型中,鼻腔和肠道定植模式与纯母乳喂养和哮喘相关,并介导纯母乳喂养与哮喘之间的关联。

(a) 鼻腔或肠道微生物群轨迹潜在变量与 (1) 母乳喂养和 (2) 哮喘之间的关联。(b) 结构方程模型显示鼻腔和肠道微生物群轨迹对 3 月龄时纯母乳喂养与 3 岁时哮喘之间关联的中介作用。

+ + + + + + + + + + +

结 论

本项研究分析了来自 CHILD 队列研究的 2227 名儿童的鼻腔和肠道微生物群、母乳喂养特征和母乳成分,发现了强大的定植模式,这些模式与母乳成分一起可以预测学龄前哮喘并介导母乳喂养的保护作用。早期停止母乳喂养会导致过早获得微生物种类和功能,包括Ruminococcus gnavus和色氨酸生物合成,这些微生物种类和功能与免疫调节和哮喘有关。相反,更长时间的纯母乳喂养支持微生物的节律发育,从而预防哮喘。这些发现强调了延长母乳喂养对呼吸系统健康的重要性,并强调了干预的潜在微生物靶标。

+ + + + +

English

English