文献解读|Cell(45.5):微生物对膳食异生物质的转化塑造了肠道菌群的组成

✦ +

+

论文ID

原名:Microbial transformation of dietary xenobiotics shapes gut microbiome composition

译名:微生物对膳食异生物质的转化塑造了肠道菌群的组成

期刊:Cell

影响因子:45.5

发表时间:2024.09.19

DOI号:10.1016/j.cell.2024.08.03

背 景

饮食是肠道微生物组成的主要决定因素,饮食-微生物相互作用的变化可能导致其健康后果的变化,但目前缺乏相关机制的研究。

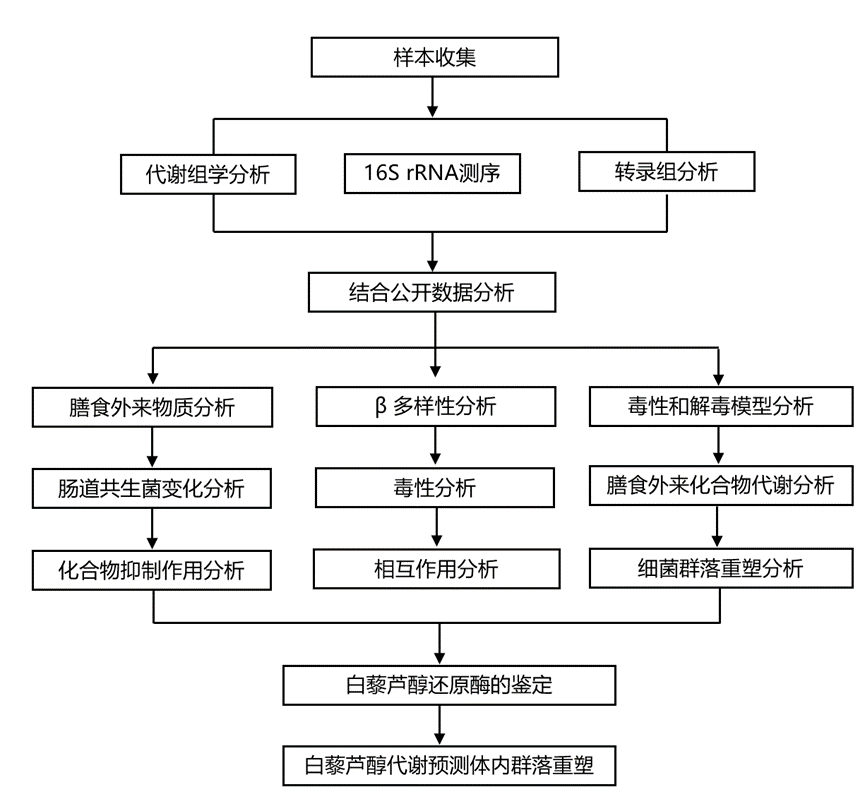

实验设计

结 果

01

绘制膳食外来生物对生长的影响和代谢图

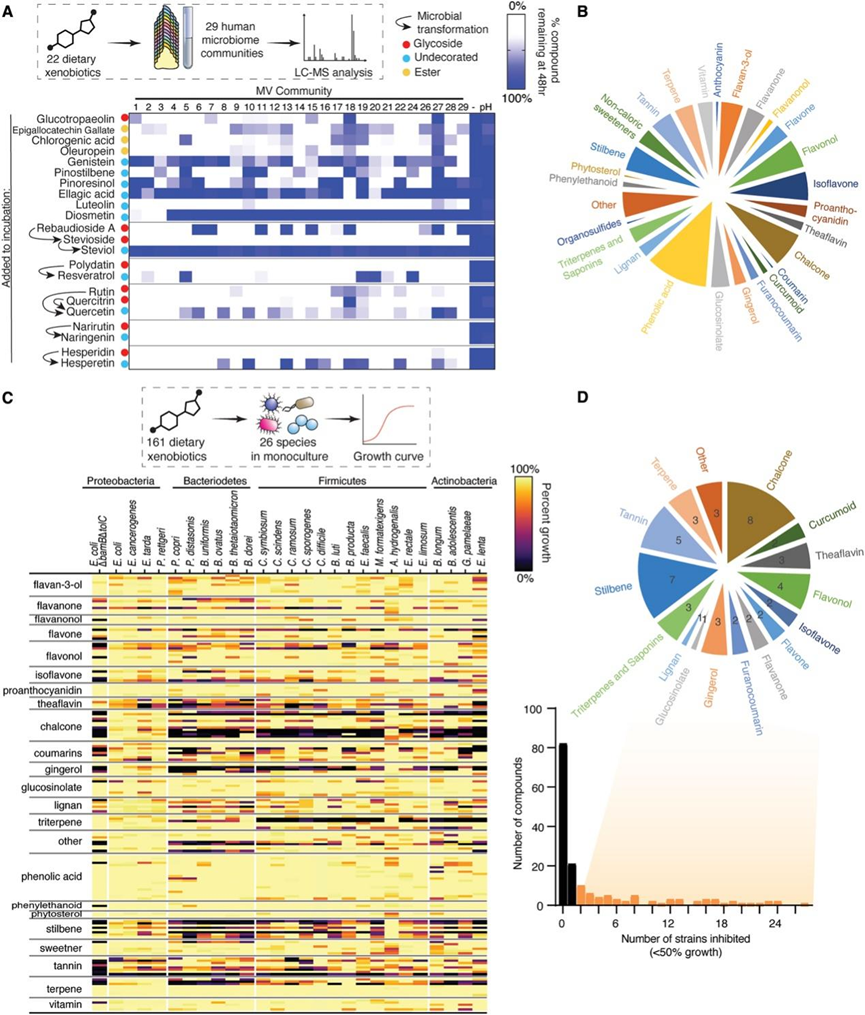

许多从食物(如水果和蔬菜)中摄入的饮食外来物质(“母体”化合物)主要以糖苷或酯的形式存在,其中骨架由亲水性糖(例如葡萄糖、鼠李糖和芸香糖)或酸(例如奎宁酸和没食子酸)修饰。其他母体化合物仅以未修饰的骨架形式存在。为了了解这些饮食外来物质的微生物代谢如何导致对饮食的不同反应,研究团队首先探索了来自不相关的健康供体的29个人类肠道细菌群落代谢不同化合物的能力(图1A)。首先,具有糖苷键[例如虎杖苷(polydatin)和橙皮素])和酯键的母体化合物很容易由大多数细菌群落裂解,而其未修饰形式[例如白藜芦醇(resveratrol)]仅由特定群落代谢(图 1A)。其次,不同的细菌群体从同一母体化合物中产生不同的代谢产物,包括去糖基化、开环、双键还原、去甲基化、脱羟基化的产物。

在含有 161 种化合物的膳食外来化合物库中,对 26 种细菌物种的生长进行测量,结果表明,超过一半的化合物(86/161)对任何物种都没有强烈的抑制作用(生长率 <50%),只有9%抑制了超过一半的测试物种的生长,这表明在测试的外来化合物浓度下,一般的抗菌作用并不常见。然而,他们发现了一组化合物(32%)在 200 μM 时将至少 2 种物种的生长降低至少 50%(图 1C-D)。化合物毒性表现出门水平模式:变形杆菌对几乎所有具有抑制作用的化合物都具有抗性,而一些化合物对特定门具有优先毒性。变形杆菌的抗性可能是由于外膜不渗透性和外排,因为高渗透性大肠杆菌ΔbamB ΔtolC突变体对大量化合物表现出敏感性(图1C)。重要的是,母体化合物和其各自的微生物代谢物的毒性各不相同;在很多情况下,糖苷无毒,而相应的非糖基化形式会抑制细菌生长。在某些情况下,代表这些有毒糖苷配基的下游代谢物(还原形式;改变的C-C键)的化合物也不会抑制细菌生长。

图1. 膳食中的外来物质由肠道微生物群落以不同的方式代谢。

(A) 通过 LC-MS 测定与每个细菌群落孵育后 10–20 μM 的每种化合物的水平。(B) 161 种膳食外来物质库中所代表的化合物类别。(C) 26 种肠道共生菌在库中每种膳食外来化合物(200 μM)存在下的生长情况。(D) 每种膳食外来化合物抑制的物种数量直方图。

02

饮食中的外来生物重塑肠道微生物群落的组成

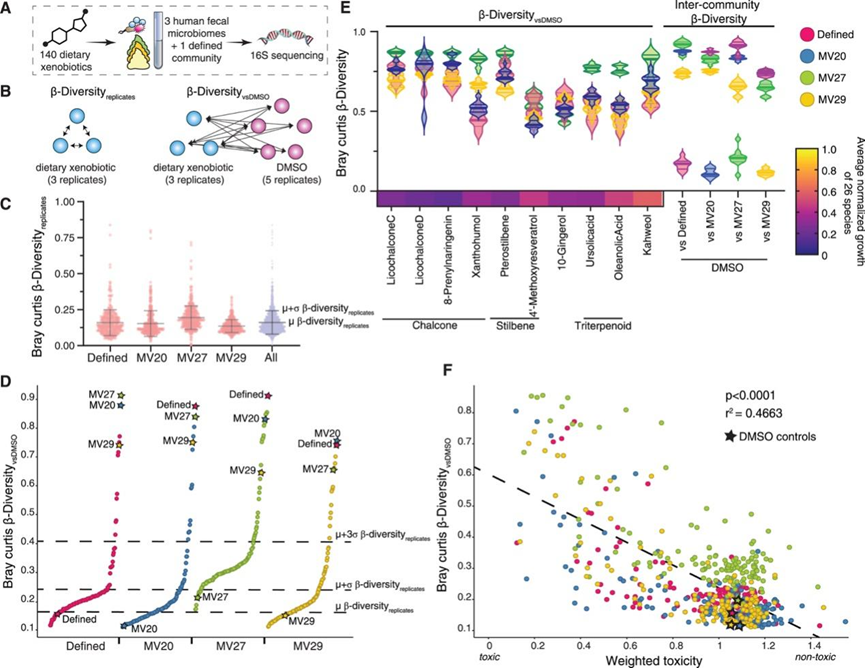

鉴于膳食外源物或其微生物代谢产物对个别物种生长的抑制能力广泛且多样化,他们接下来确定了这些化合物是否会重塑微生物群落的组成。他们将来自161种化合物库中的140种膳食外来物引入四个不同的微生物群落的厌氧培养中,这四个群落包括图1A中测试的三个来自人类的细菌群落(MV20、MV27和MV29),以及一个由38个成员组成的定义细菌群落,该群落包括了代表主要人类肠道门类的物种以及已知能够代谢常见膳食外源物的物种(图2A)。

使用 16S rRNA测序,他们评估了样本之间的 β 多样性(图 2B)。用相同化合物处理的同一群落表现出较低的β多样性(图2C)。为了定量饮食中外来生物对群落组成的影响,他们检测了饮食中外来生物生长的群落与 DMSO 处理的对照群落之间的 β 多样性。MV27 的整体 β 多样性得分高于其他群落(图2D),表明它更容易受到破坏;该群落还表现出较低的 α 多样性(Shannon熵)和较高的梭菌相对丰度。总共140种化合物中有25种(19%)显著重塑了至少一个微生物群落,其中有10种化合物对所有四个群落都产生了破坏作用,他们将之称为“泛破坏性化合物”(图2D-E)。这些泛破坏性化合物引起的变化与来自不同供体的群落之间的差异(群落间β-多样性)相当,表明这种重塑程度与微生物组功能有关。与 DMSO 对照相比,在存在泛破坏性化合物的情况下,这些群落的最终密度 (OD 600 ) 也降低了,表明绝对细菌丰度降低。值得注意的是,泛破坏性化合物在纯培养中对肠道共生菌也有毒性(图2E)。纯培养中对单一物种的平均毒性与β多样性显著相关(图2F)。

图2. 饮食中的外来物质对人类肠道微生物群落的重塑。

(A-B)实验设计示意图。(C) 在每个群落中对 140 种饮食外来生物进行 β-多样性分析。 (D) 指数图显示了用 140 种膳食异生物质处理的每个群落的 β 多样性与 DMSO 的关系。(E) 十种饮食外来生物的小提琴图,重塑了所有四个群落。还显示了每对 DMSO 处理群落的群落间 β多样性。(F) β多样性与毒性之间的相关性。

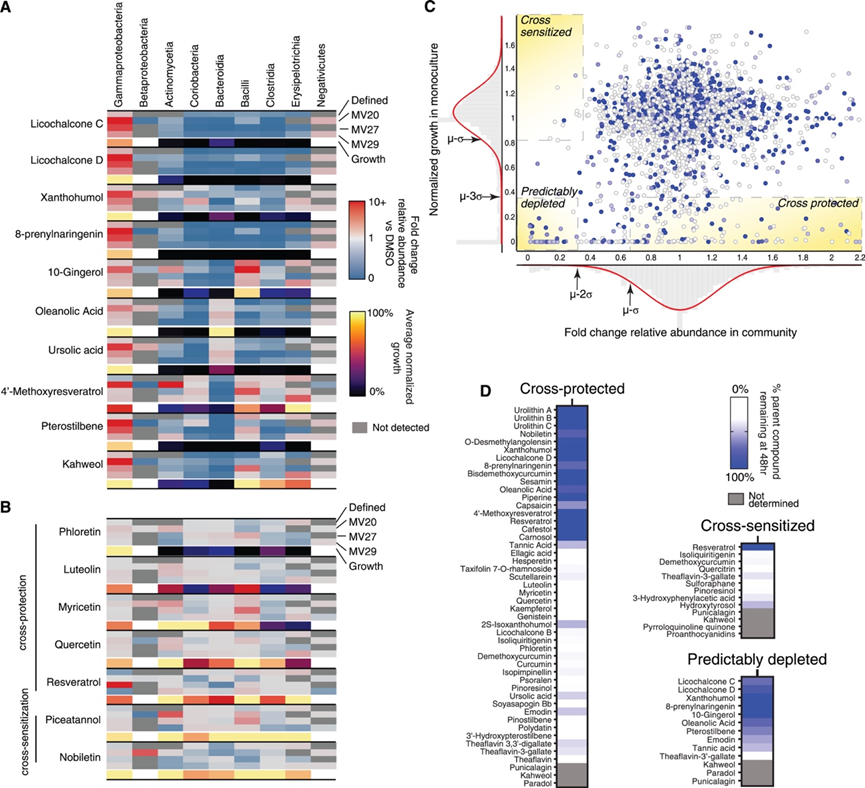

接下来,他们评估了群落中单个分类群对每种饮食外来生物的相对丰度变化。某些化合物(包括泛破坏性化合物)改变了群落中同一细菌类别的相对丰度(图 3A)。此外,这些化合物引起的群落组成变化与检测到的对单个物种的毒性一致:抗性类群(例如,Gammaproteobacteria)的相对丰度增加,而易感类群则减少。然而,对于大多数膳食外来化合物而言,四个群落之间的分类群相对丰度变化并不相同,也无法根据化合物对单一栽培中相关分类群的毒性进行预测(图3B)。此外,许多化合物只引起整体成分的细微变化,但仍导致多个类群的相对丰度发生显著变化。为了更仔细地分析单个物种对饮食中外来化合物的敏感性与其在群落中的相对丰度之间的关系,他们绘制了在单一栽培中用给定化合物处理的特定菌株的生长情况与用相同化合物处理的38个成员定义群落中相同菌株的相对丰度(图 3C)。在此图中,大多数点都落在每个轴上的正态分布内,因为大多数化合物在单一培养中无毒,也不会对群落组成产生影响。一些在单一培养中有毒的化合物会导致易感类群可预测的枯竭。落在这些预期区域之外的点代表了新出现的相互作用:当一种化合物降低了群落中某个物种的相对丰度,但在单一培养中对该物种几乎没有或根本没有活性时,就会发生交叉敏感化;而当一种化合物在单一培养中对某个物种表现出显著的毒性,但不会降低群落环境中该物种的相对丰度时,就会发生交叉保护。

根据单一培养中的毒性可预测地消耗群落中的分类群的化合物(包括 10 种泛破坏性化合物中的 8 种)通常不会由 38 个成员群落代谢(图3D)。 相比之下,大多数参与交叉保护或交叉致敏相互作用的化合物都由 38 个成员群落大量代谢掉,剩余的母体化合物不到 25%(图3D)。这些结果表明,饮食中外来生物的代谢可能与观察到的新兴相互作用有关。值得注意的是,这种趋势也有例外,因此也可能出现与代谢无关的替代机制。总之,这些结果说明了直观的原理,即抑制细菌生长的化合物会导致细菌群落重塑。然而,在许多情况下,饮食中的外来生物对特定群落的影响并不是那么容易预测的,从而揭示了突发的相互作用。

图3. 饮食中外来物质与细菌群落组成之间的预测和出现的相互作用。

(A-B) 对于每种饮食中的外来化合物,将每个群落中细菌类别的相对丰度变化与化合物对该类别中代表性物种的平均毒性进行比较。 (C-D) 38 个成员确定的群落和单一栽培中的 26 个物种对 140 种饮食外来生物的反应。

03

对饮食中的外来生物进行不同程度的毒化或解毒

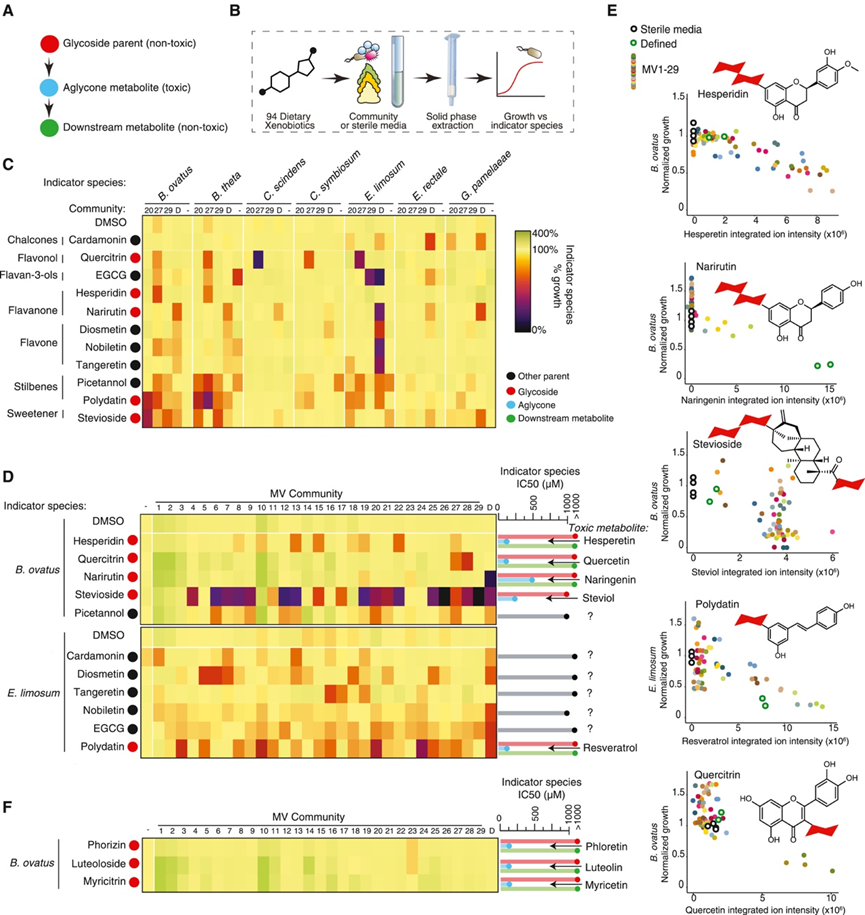

他们假设:膳食外来化合物的微生物代谢变化可能会通过改变化合物毒性产生交叉致敏和交叉保护等新特性(图4A)。为了绘制膳食外来化合物的毒性如何通过群落代谢改变的详细图谱,他们从 161 个化合物库中选择了 94 种膳食外来化合物,将这些化合物与上面使用的四种微生物群落(MV20、MV27、MV29 和 38 个成员定义的群落)一起孵育,从每次孵育中生成小分子提取物,并检测这些提取物抑制七种代表性肠道共生菌生长的能力(图4B)。在没有添加膳食外来生物的情况下,从这四个群落中制备的提取物对七种指示物种无毒(图4C)。

在没有添加膳食外来生物的情况下,从这四个群落中制备的提取物对七种指示物种无毒(在每种情况下,母体化合物都是无毒的)(图4C)。该组中的几种化合物(例如槲皮素、虎杖苷、白皮杉醇和川陈皮素)也表现出群落特异性重塑活性,其方式无法通过它们对纯培养中单个物种生长的影响来预测,这表明群落特异性的新兴相互作用(图3B)。当这 11 种化合物分别与 MV 收集的 29 种人类微生物组群落一起孵育时,这些培养物的提取物产生了针对群落和化合物的特定能力,以抑制指示物种的生长(图4D)。

其中五种有毒化合物(橙皮苷、柚皮苷、槲皮苷、甜菊苷和虎杖苷)是糖苷,其糖苷配基形式表现出毒性,但其下游代谢物无毒(图4A)。 29 个群落中培养的化合物提取物中的糖苷配基丰度与指示物种的生长抑制之间的相关性表明这些糖苷配基是造成观察到的毒性的原因(图4E)。一些化合物可能会诱导群落产生无关的代谢物,从而增加或减少指示物种的生长。例如,这可以解释以下观察结果:尽管这些提取物中的甜菊醇含量相似,但从不同群落与甜菊苷的孵化中制备的提取物对B. ovatus生长的影响却不同(图4E)。

对于某些糖基化母体化合物,其糖苷形式具有毒性,尽管母体化合物消失,但将母体化合物与 MV20、MV27、MV29 或 38 个成员定义的群落一起孵育所制备的提取物不会抑制指示物种的生长。将其中三种糖苷(根皮苷、木犀草苷和杨梅苷)与完整的 29 个群落一起孵育,在任何情况下均未发现毒性,LC-MS 显示预测的毒性糖苷均转化为无毒的下游代谢物(图4F)。与这些普遍解毒的化合物相比,甲氧基化化合物(例如橙皮素、香叶木素和橘皮素)由一小部分群落转化为下游代谢物,因此其毒性作用的变化性更大(图4D)。

图4. 肠道微生物组对膳食中外来生物的毒性和解毒作用。

(A) 微生物组介导的膳食外来物质毒性和解毒模型。(B) 与膳食外来物质一起孵育的微生物群落提取物的生成和表征的实验工作流程。(C-D) 指示物种的标准化生长分析。(E) 指示物种的标准化生长与毒性糖苷配基检测之间的关系。(F) 与 29 个群体一起孵育不会导致中毒的化合物示例。

04

膳食外来化合物代谢可预测体外群落重塑

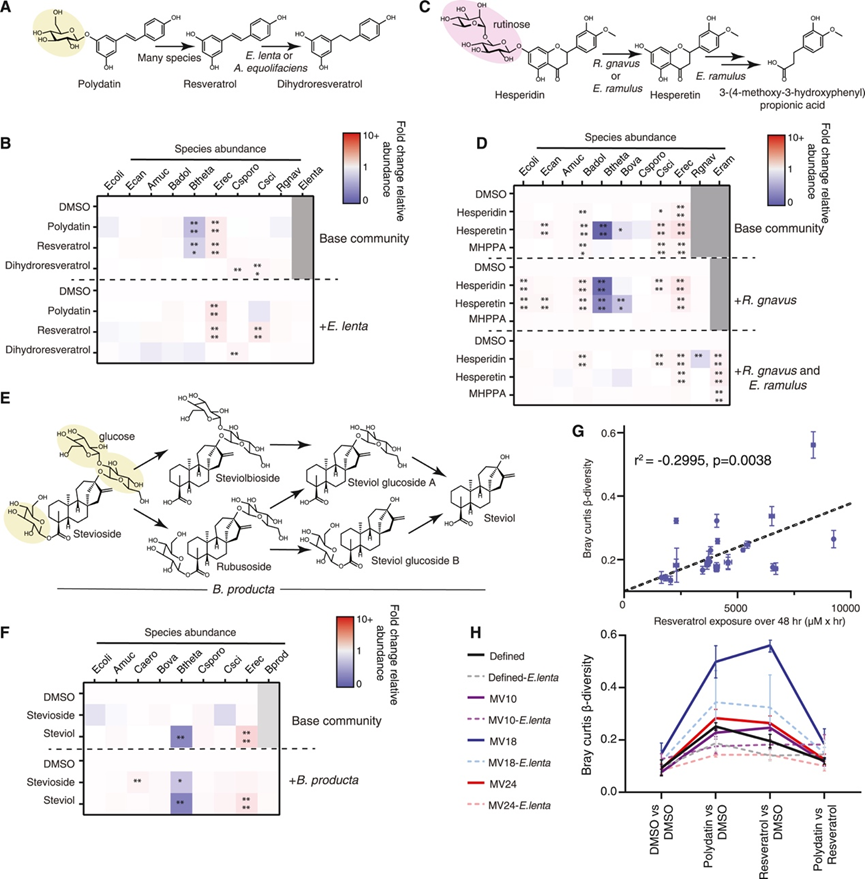

他们选择了三种膳食外来生物素(虎杖苷、橙皮苷和甜菊苷)来测试这些假设的机制(图 5)。他们之所以选择这些化合物,是因为 (1) 它们在体外和与人类群落共生的无菌小鼠中均由细菌群落以不同的方式代谢。(2)它们通过群落代谢产生同源糖苷配基而激发毒性;(3) 它们通常可食用(葡萄中或作为补充剂的虎杖苷、柑橘类水果中的橙皮苷和作为无热量甜味剂的甜菊苷,并与人类健康有关; 以及 (4) 通常服用的剂量产生与群落重塑相关的结肠浓度 (200 μM)。 例如,糖苷配基形式的虎杖苷、橙皮苷和甜菊苷对易感类群的最低抑菌浓度 (MIC) 约为 125–250 μM。

为了从机制上检验这些假设的群落重塑机制,他们确定了能够代谢虎杖苷、橙皮苷或甜菊苷的细菌,构建了包含这些物种的 8-10 个成员的特定群落,并在引入每个母体糖苷、糖苷配基和下游代谢物后检测了群落重塑。他们首先研究了虎杖苷,一种 3-糖基化的二苯乙烯 (IC50 > 1000 μM),它去糖基化形成糖苷配基白藜芦醇 (IC 50≥ 125 μM);随后还原产生二氢白藜芦醇 (IC50> 1000 μM)(图5A)。在一个缺乏E. lenta和A. equolifaciens的9个菌群中,添加多角葡聚糖导致了交叉敏化:白藜芦醇积累,而拟杆菌的相对丰度显著降低,这与它对白藜芦醇而对多角葡聚糖的敏感性一致(图5B)。直接向该群落添加白藜芦醇以类似的方式调节群落组成(图5B)。将E. lenta添加到群落中产生了交叉保护作用:当施用虎杖苷时,二氢白藜芦醇代替白藜芦醇积累,而B. thetaiotaomicron在群落中保持稳定(图5B)。

之后,他们研究了橙皮苷,这是一种 7-O-芸香糖苷,IC 50 > 1000 μM。橙皮苷脱糖后形成糖苷配基橙皮素,这是一种 4′-甲氧基化黄烷酮,IC 50 ≥ 125 μM(图5C)。在缺乏野田鼠和小枝田鼠的9个群落中,橙皮苷未发生代谢,对群落组成的影响较小,而橙皮苷则导致了B. thetaiotaomicron和B. ovatus的相对丰度和绝对丰度的消耗。在该群落中添加B. thetaiotaomicron和B. ovatus分别对橙皮苷产生交叉增敏或对橙皮苷产生交叉保护,这与各群落通过该途径积累的代谢物一致。在这些化合物的存在下,分枝杆菌的相对丰度也增加了,这与它对橙皮苷/橙皮素的利用以及它在食用富含类黄酮的饮食的人类受试者中的增加是一致的。

紧接着,他们研究了甜菊(糖)苷(IC50 > 1000 μM),它由三个葡萄糖部分组成,修饰甜菊糖苷元核心(IC50≥250 μM)(图5E)。他们鉴定出能够裂解甜菊苷中每个糖苷键的物种,最终产生甜菊醇,而甜菊醇不会进一步降解(图5E)。Blautia producta DSM 3507 能够将甜菊苷完全代谢为甜菊醇,并且将其纳入特定群落会导致B. thetaiotaomicron对甜菊苷产生交叉致敏(图5F)。直接添加糖苷配基甜菊醇同样会消耗B. thetaiotaomicron的相对丰度,这与预期的B. producta无关(图5F)。在用白藜芦醇孵育的群落中,暴露于白藜芦醇与β多样性显著相关(图5G)。虎杖苷诱导的成分变化与直接添加白藜芦醇引起的变化相似,表现为 β 多样性较低,且这些处理之间细菌类群相对丰度的变化显著相关。将交叉保护菌株E. lenta添加到以白藜芦醇缓慢解毒为特征的群落或添加到非代谢的38个成员的群落中,可以减少虎杖苷暴露和白藜芦醇对群落的破坏(图5H)。

图5. 微生物代谢将群落重塑与饮食中的外来化合物毒性联系起来。

(A-F)不同化合物引起的群落重塑。(G) β-多样性与 DMSO和白藜芦醇暴露之间的相关性。(H) 添加E. lenta可调节群落重塑。

05

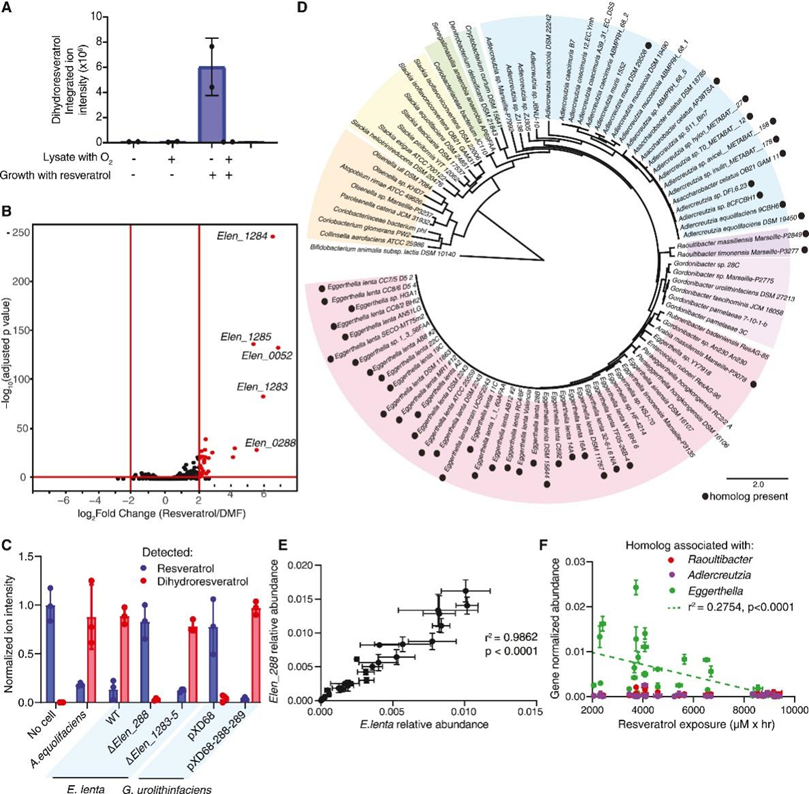

白藜芦醇还原酶的鉴定

他们试图了解与饮食中外来化合物的毒性和/或解毒有关的基因和酶。与肠道微生物群对饮食中外来化合物的许多代谢转化一样,负责白藜芦醇代谢的具体酶尚不清楚。他们发现,在白藜芦醇存在下生长的E. lenta产生的无细胞裂解物可以降低白藜芦醇(图6A)。他们对E. lenta进行了转录组分析 (RNA-seq),以鉴定白藜芦醇上调的基因。只有 26 个基因显著上调,包括 2 个操纵子(图6B)。两个基因上调超过 100 倍,并且注释的功能可能与电子转移有关:Elen_288,注释为富马酸还原酶,以及Elen_1284,注释为黄素蛋白家族蛋白。他们使用CRISPR敲除了Elen_288或包括Elen_1284在内的三基因操纵子。敲除Elen_288,但不敲除Elen_1283-5,可以避免E. lenta中的白藜芦醇还原(图6C)。Elen_288在一种非代谢的科氏菌(Gordonibacter urolithinfaciens)中的异源表达,赋予白藜芦醇还原酶活性。因此,Elen_288对于白藜芦醇的还原是必要和充分的(图6C)。他们绘制了96个科氏菌基因组中Elen_288同源物的存在(图6D)。他们发现该基因主要局限于Eggerthella、Adlercreutzia和Raoultibacter spp.,而在E. lenta菌株中高度保守。

在确定了负责白藜芦醇还原的物种和基因后,他们想知道微生物群落中白藜芦醇的丰度是否可以预测白藜芦醇的代谢。使用针对Eggerthella、Adlercreutzia或Raoultibacter中白藜芦醇还原酶同源物保守区域的引物,他们在体外培养后检测了 MV 人类群落收集中的基因丰度。E . lenta物种丰度与白藜芦醇还原酶基因丰度密切相关,与其在该物种中的高度保守性一致(图6E)。此外,Eggerthella白藜芦醇还原酶基因丰度与群落白藜芦醇还原率显著相关(图6F)。这些结果表明,通过了解饮食外来化合物群落重塑的机制,可以基于单个基因预测和改变群落对特定化合物的反应。

图6. Coriobacteriia 中白藜芦醇还原酶的鉴定。

(A) 检测E. lenta产生的无细胞裂解物将白藜芦醇还原为二氢白藜芦醇的能力。(B) 火山图显示E. lenta的差异转录本丰度。(C) 通过体外培养和 LC-MS检测各种物种或菌株将白藜芦醇代谢为二氢白藜芦醇的能力。(D)系统发育树分析。(E) Elen_288的丰度和E. lenta的丰度之间的相关性。(F) 不同属的白藜芦醇还原酶同源物的丰度与白藜芦醇代谢速率之间的相关性。

06

饮食中的外来生物代谢可预测体内群落重塑

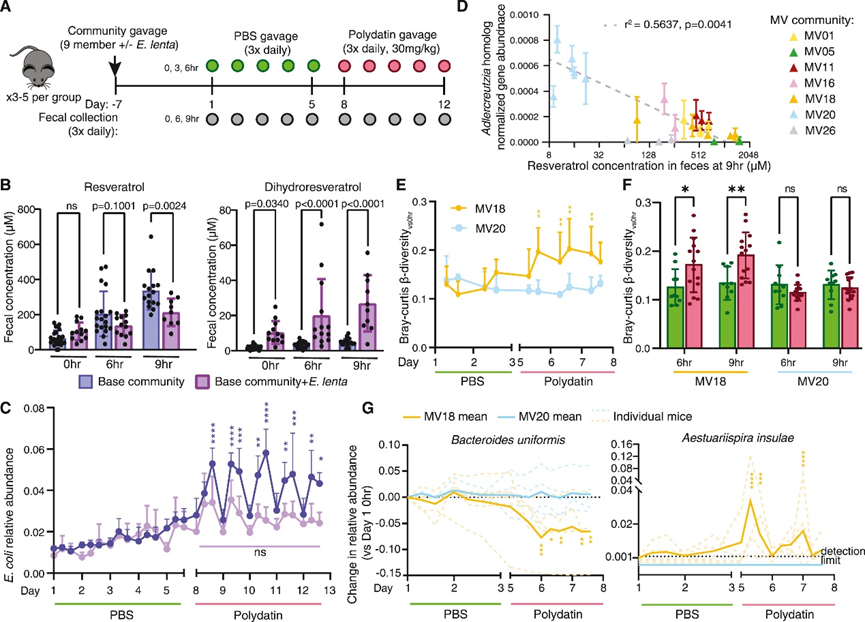

最后,他们检测了饮食中的外来生物群落重塑模型是否适用于哺乳动物的肠道环境。以虎杖苷为重点,他们首先在无菌小鼠体内定植了 9 元多门群落(有或没有E. lenta)。他们在对照窗口(PBS 管饲) 和治疗窗口(虎杖苷管饲)期间监测了粪便样本中的微生物组组成。在实验期间,粪便中白藜芦醇的浓度约为 200 μM,与预测的人类结肠浓度一致(图7B)。与E. lenta在肠道中减少白藜芦醇的效果一致,在群落中加入E. lenta显著改变了局部和全身对虎杖苷及其代谢物的暴露:粪便中白藜芦醇水平显著降低,而粪便中二氢白藜芦醇水平显著升高(图7B)。

在对照阶段,有E. lenta的群落组成保持稳定,但在进行白藜芦醇苷(polydatin)处理期间,缺少E. lenta的群落表现出每日的扰动。在群落扰动期间,E. coli(对白藜芦醇的生长抑制具有抗性)在接受白藜芦醇苷处理后,其相对和绝对丰度(通过菌落形成单位 [CFU] 测量)每天增加3到4倍,并在白藜芦醇通过肠道后,次日早晨恢复到基线水平(图7C)。与E. lenta将白藜芦醇解毒为二氢白藜芦醇的能力一致,添加E. lenta可保护群落(包括大肠杆菌)免受白藜芦醇苷的破坏(图7C)。

接下来,他们研究了体内复杂、未分化的肠道微生物群落中白藜芦醇的代谢情况。为此,他们将来自 7 位无关人类供体的粪便微生物群落定植于无菌小鼠组,并施用虎杖苷,并量化粪便样本中虎杖苷及其代谢物的水平。他们观察到,在不同群落定植的小鼠中,粪便白藜芦醇浓度相差超过 160 倍(9-1500 μM)。强调了在食用相同量的母体化合物后,饮食中外来化合物代谢物浓度的广泛、微生物组依赖性变化(图7D)。在这种体内环境中, Eggerthella和Raoultibacter白藜芦醇还原酶同源物的丰度与白藜芦醇治疗后的白藜芦醇水平无关,而这些群落中Adlercreutzia白藜芦醇还原酶同源物Aequ_2118的丰度可以有力地预测这些动物体内虎杖苷代谢为白藜芦醇的程度(图7D)。

他们检测了虎杖苷是否会导致体内复杂的人类群落重塑。使用与定义的群落类似的实验方案,在小鼠体内定殖了两个不同的人类群落,它们体内的白藜芦醇减少程度不同:MV20,其特征是小鼠在服用虎杖苷后体内Aequ_2118含量高,白藜芦醇积累很少;MV18,其特征是小鼠在服用虎杖苷后Aequ_2118含量低,粪便白藜芦醇含量高(图7D)。与MV20相比,MV18群落(低水平Aequ_2118,高水平白藜芦醇)在虎杖苷处理期间发生破坏(图7E),而MV20群落(高水平Aequ_2118,低水平白藜芦醇)在虎杖苷处理期间(与PBS处理相比)未发生明显破坏(图7F)。通过在属和种水平上检测分类群丰度,他们发现在MV18定殖小鼠中,在虎杖苷处理期间,拟杆菌(Bacteroides spp)(例如,B. uniformis)减少,而Aestuariispira (Alphaproteobacteria) spp(例如A. insulae)显著增加(图7G)。

图7. 肠道微生物对白藜芦醇的代谢决定了白藜芦醇在体内对群落的重塑。

(A-C) 在无菌小鼠中,polydatin重塑了确定的群落。(D) 白藜芦醇还原酶基因丰度与白藜芦醇代谢之间的关系。(E-G) MV18 或 MV20 定植的离菌小鼠微生物组变化。

+ + + + + + + + + + +

结 论

本研究绘制了约 150 种小分子饮食外来生物与肠道微生物之间的相互作用,包括这些化合物对群落组成的影响、人类肠道微生物对饮食外来生物的代谢活动以及这些特征的个体间差异。本研究确定了负责解毒一种饮食外来生物白藜芦醇的基因和酶,并证明这种酶有助于白藜芦醇对群落重塑的个体间差异。总之,这些结果系统地绘制了饮食外来生物与肠道微生物之间的相互作用,并将毒化和解毒与微生物群对饮食反应的个体差异联系起来。

+ + + + +

English

English